2024.05.31 事例

1st Party Dataの活用がクライアントの事業を進化させる! ~DataCurrent×CARTA MARKETING FIRMがクッキーレス後をまじめに議論する~

各種ブラウザでのCookie規制が進み、従来の広告配信や顧客分析などデジタルマーケティング領域は大きな変革を迎えています。一方で、自社のクッキーレス対策がなかなか進んでいないといった課題を抱えている企業も少なくありません。

本対談では、CARTA MARKETING FIRMの三和氏を迎え、Cookie規制による影響やその対応策となる「1st Party Data」や次世代IDソリューションといわれる「共通ID」の活用、さらには広告効果を高めるための効果測定のアプローチまで深く掘り下げて議論します。

※本記事は2024年5月時点の情報です

迫るCookie廃止。デジタル広告領域における影響は。

ーChromeのCookie規制が来年に延期されました。クライアントからの反応はありましたか?

三和:私の身近なところで申し上げますと、意外と現時点では大きな反応は無いのですが、一部のクライアント様に対しては、Cookieが規制されてもターゲティングができる状態を目指すための代替案として、今年の1月くらいからコンテンツターゲティングを提案に取り入れています。情報感度の高い企業が取り組んでいて、成果としてもターゲットリーチがKPIの施策において一定の満足度を得られています。

一方で、リターゲティングの代替策についての相談も増えてきているのですが、明確な代替策といえるものって何がありますか?クライアント様のデータを活用するファーストパーティー配信等でしょうか?

古田:現時点では「ファーストパーティー配信」、もしくは「共通IDを活用したリターゲティング」が代替策になります。もう少し詳しく話すと代替策は二つです。

一つ目は、次世代IDソリューションといわれてる「共通ID」で、代表的なものとして『ID5』や『IM-UID』があります。これはCookie以外の様々な情報を組み合わせて、ユーザーを類推するものです。リターゲティングの精度として100%は保証はできないのですが、現在のCookieと同じような利用ができるIDも出てきています。

二つ目は、Google社やMeta社といった大手プラットフォーマーが提供するソリューションを活用する方法。Google社の場合はPrivacy Sandbox、Meta社の場合はCAPI等、大手プラットフォーマーが従来通りのターゲティング広告や広告効果計測を実現するソリューションを提供しています。一方で、大手プラットフォーマーの独占状態になりやすく、制約やバージョン変更等の影響を受けやすい傾向があります。

Cookieに依存しない次世代ソリューション「ID5」とは。

ー『ID5』について、IDの取得方法などもう少し詳しく教えてください。

古田:IDの取得方法は2パターンで、メールアドレスや電話番号といった確定情報からIDを生成するものと、IPアドレスやページ閲覧情報等から推定してIDを生成するものがあります。

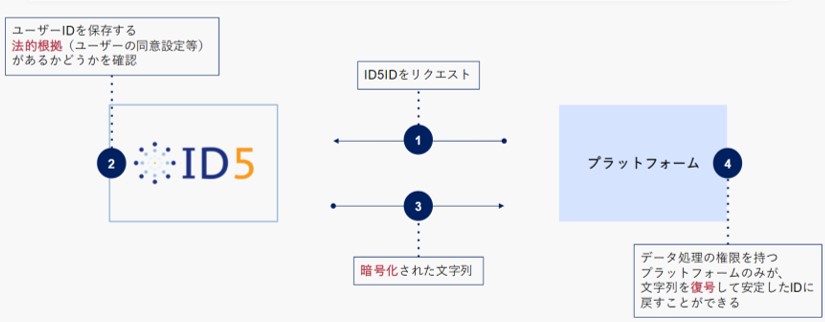

日本ではログインが必要なサイトやメディアでの導入がまだ少ないため、推定ベースのIDがほとんどですが、既に多くのサイトやメディアでID5のIDが発番されています。ID5のIDは暗号化された状態で流通していて、DSP・DMPが複合化することで使用可能なIDになることも特徴です。

三和:サイトにID5タグのようなものが埋め込まれているということですか?

古田:その通りです。暗号化されたID5のIDは最長8時間経つとリフレッシュしてしまい、そのままでは同一人物の識別ができないのですが、DateCurrentのDMPではIDを複合化できるので半永久的にリターゲティングが可能になります。つまり、Cookieが規制された後もリターゲティング配信が可能になるということです。

三和:すごい技術ですね!今後、規制の対象にはならないのでしょうか?

古田 誠

古田:将来的に規制されないとは言い切れないです。ただ、Cookie規制に至った理由の一つとして、ユーザーのプライバシー保護という観点がありますが、ID5 IDはプライバシーに配慮した仕組みになっています。

また、この仕組みを使う最大のメリットはSafariブラウザのユーザーもリターゲティング可能になる点です。Safariは国内市場でシェアが大きいのでメリットとしても大きいと考えています。

さらにスマホユーザーの50%がSafariユーザーです。特に若年層の多くはPCではなくスマホを使用する傾向が強いので、リターゲティングの規模そのものが変わってきますね。

三和:それはすごい。今までリターゲティング対象外だった市場にもアプローチできるのは大きなプラスですね。ID5 IDは日本でどのくらい普及していますか?

古田:現在、日本でも3.5億ID(※2024年2月時点)といわれています。

三和:日本の人口のほとんどがID5のID化されてますね。…ってことは、わたしもID化されてるってこと?!(笑)

古田:たぶんされていますね(笑)さらにCARTAグループのfluct SSPにも対応しているので、fluct SSPを導入しているメディアではID5 IDがサイト上で発番され始めています。それだけの流通がすでにあるということが言えますね。

あと、ID5 IDを導入しているメディアはターゲティング配信でID5 IDが使われるようになると、自社のメディアの広告枠でリターゲティングされるようになる機会が増えます。要はマネタイズの機会が増えるという点がメディアから見たメリットになります。

三和:わたしもまだID5についての知識が追いついていないです。なんなら今知りました(笑)クライアントや業界全体においても同じような状況なのではないでしょうか。

古田:そうかもしれないですね。日本ではまだデマンド側の導入が少ないので、DSPでのID5の導入が増えないとID5 IDでのターゲティングができないので、 このあたりはDateCurrentでも啓蒙したいと考えています。

三和:ここから規制までの期間での啓蒙が重要となってきますね。

ちなみに即時性の担保はできるんでしょうか。たとえば、クライアント様のサイトに訪問後、1週間前に訪問したユーザーに同じ配信面で配信する、とか。

古田:可能ですね。DataCurrentのDMPでクライアントのID5 IDを取得することも可能なので、そのデータを配信側に送り込む頻度次第だと思います。この作業は自動化が可能なので一度構築してしまえば効率化が図れます。もちろんリターゲティング対象のデータが一定量蓄積されていることが前提にはなりますが。

三和:なるほど。この仕組みを提案できるクライアント様もたくさんいそうですね。そもそもリターゲティングにおいてSafari配信が可能になるということがまだまだ認知されていないのではないかと思いますので、そこも大きなメリットですよね。

1st Party Dataに取り組まないと事業を進化させられないところまで来ている。

ー企業が1st Party Dataを活用する際に気を付けることはありますか。

古田:企業の1st Party Dataの活用にあたっては、Cookie規制の理由になったユーザーのプライバシー保護の観点が引き続き課題ですよね。Google社とMeta社もきちんとユーザーの許諾が取れたデータを連携するよう周知していますし、積極的にユーザーの許諾を得る取り組みができていない企業は、しっかりと同意を得るスキームを組み立てた上で、データ基盤自体も整備していく良いタイミングでもあると思います。

三和:そうですね、サイトに訪問した際のCookieの許可や会員登録時の個人情報取り扱いがその例ですね。

古田:そうですね。どちらかというと会員登録時のケースになってくるかな思います。初回の会員登録時から時間が経過した後で、追加でそのユーザーのデータを利用する場合、本来であれば再度ユーザーの同意が必要になるはずです。

ただ、なかなかここまで律儀に同意を得られるスキーム作りができている企業やサービスは少ないのではないかと思います。そこでDataCurrentでは『Consent Update』というツールでログイン時に規約変更があった場合は、再度同意を求めるポップアップを出せる仕組みを提供しています。

三和:いい仕組みですね。メール等でのコミュニケーションの必要がないということですよね。

古田:そうです。ログイン時に表示されるものなので企業やサービス側だけでなく、ユーザー側の負担も最小限に抑えることができます。ユーザーデータの取得がスムーズになっていけばターゲティングやデータ分析の精度も上がっていくのではと考えています。1st Party Dataの活用については結構時間が掛かってしまう上にハードルもありますが、取り組んだ方がいいのは間違いないですよね。

ちなみに「クライアントの事業を進化させる」ということをCARTA MARKETING FIRMはミッションとして掲げているかと思いますが、この1st Party Dataの活用はこのミッションを達成するにあたってもかなり重要かと思います。

三和:おっしゃるとおりだと思います。この領域にしっかりと 取り組んでいくことで、クライアント様の更なる事業の進化に繋げられるものと考えます。

広告効果を高めるための分析や効果測定とは。

ー効果を高めるための効果測定やアプローチ方法について教えてください。

古田:CARTA MARKETING FIRMはオフラインでの広告配信も提案していますよね。MMM分析(マーケティング・ミックス・モデリング)のようなこともやっていますか?

三和:イベントやテレビ、新聞などを提案するケースもあります。分析に関しては、SNSとインフルエンサーをかけ合わせたプロモーションのオフライン施策の分析をご支援しています。

イベントであれば来場者数などわかりやすい効果測定が可能ですが、新聞やテレビといった従来のメディアこそ分析の価値があると思うんです。

テレビ広告はクリエイティブ次第で思うような成果が得られない場合もあります。

三和 大輔 氏

古田:配信量ではなくクリエイティブが要因なんですか?

三和:テレビは不特定多数かつ、属性がバラバラなユーザーに配信することを踏まえて、ある程度配信枠を選んだとしてもクリエイティブが良くないと、検索数やその先の購入数につながりません。物販であれば通販番組のような手法のほうが効果的なパターンも出てきています。

ちなみに、デジタルではMeta広告も同じような傾向で、ターゲティング配信はせずに、クリエイティブでオーディエンスを切り分ける考え方になってきています。例えば年齢や性別などの大まかなセグメントはするんですが、さらに詳細な趣味嗜好はターゲティングしなくなってきています。

もちろん全てがその限りではありませんが。クリエイティブを何パターンも配信した結果でユーザーを絞るという手法です。プラットフォーム自体が高機能なので人的な変数はクリエイティブの領域に限定されてきているのではないでしょうか。

古田:なるほど。クリエイティブに重きを置くという広告の原点回帰の時代がきているかもしれないですね。

三和:そうですね。あとは単品通販の場合はクリエイティブ×記事・LPでどこまで訴求力の高いオファーができるかが重要になってきています。クリエイティブを閲覧している間は、50%OFFのような限定的なオファーで興味を引き、購入意欲を一気に駆り立てる導線ですね。この手法はDtoC系の企業で取り入れられています。

古田:面白いですね。参考になります。クリエイティブの分析はかなり細かくしているんですか?

三和:かなり細かく分析しています。各要素を切り分けて考えていますね。CARTA MARKETING FIRMには社内にクリエイティブチームがあってデザイナーも在籍してます。クリエイティブ自体も当たり前のように定量的に分析・評価できる時代になってきています。

古田:ターゲットをペルソナ毎に切り分けて、効果的なクリエイティブの要素を関連付けて戦略を立てていきたいですよね。ただ、今話したように当たるクリエイティブを分析して出していく、というやり方をしている企業がまだ少ない気がします。

三和:そうですね。工数がかかってしまうので、そこまで踏み込んだ分析をクリエイティブに落とし込めているケースはまだ少ない。広告配信結果からきちんと次のアクションや意思決定に活かす仕組みの構築が重要です。この視点は広告だけではなく、商品開発にも活かせると思います。PDCAをいかに回すか、です。

古田:ちなみに、広告の効果計測のトレンドってどうなんでしょう?今まではコンバージョンを決めて、獲得なのかターゲットリーチなのかで配信していたと思うんですが、1st Party Dataと連携し、もうちょっと長期的な目線で効果検証するような…何かトレンドってありますか?

三和:DtoC系の企業はその効果測定が定番です。一般的なBtoC系の企業はPOSデータや従来のマーケティングで使っていたデータとの関連度を見て検証するやり方がまだ多いと思います。

ECを展開している場合はもう少し精度の高い検証をしていますが、企業規模が大きくなるほど部門が完全に分断されてる傾向にあるので、データ部門とマーケティング部門がうまく連携できていないケースも多いのではないでしょうか。

古田:社内の分断というか、縦割りだったりいろいろありそうですね。そもそもデータ自体を繋げられないとか…。社内でのデータ連携・活用の提案をさせていただくなかでそういった事例は多いなと感じます。せっかくあるデータをうまく活用できない環境というか。

三和:もったいないですよね。同じ社内なのに他部門にデータ連携出来ない、とか。ただ、今後Cookie規制が進んでID5といった次世代IDソリューションや1st Party Dataの活用が解決の糸口になる可能性があると思います。導入から運用まで進められれば、社内でのデータ部門の評価やポジションも変わってくるのではないでしょうか。

古田:そうですよね。ID5導入や1st Party Dataの活用の流れでマーケティング部門とデータ部門の連携も増えてくると思います。

本対談では、クッキーレスが本格化した後のマーケティング施策における1st Party Dataの重要性について、情勢も交えてディスカッションいたしました。Cookieに代わる代替手段としては1st Party Dataや共通ID等の活用が重要です。

CARTAグループでは、施策前の分析~ターゲティング設定~広告配信~事後分析に至るまで、同じデータを使って分析~実行する仕組みをご用意しています。気になる方は是非お問い合わせください。

■関連記事

■DataCurrentについて

DataCurrentは、生活者主体の考え方に基づくデータ活用を推進する専門会社として2019年6月3日に設立されました。お客様の課題に沿ったデータ活用推進に必要なサービスを一貫して提供しています。

(サービス例:CDP導入支援、データ戦略設計、分析、広告配信、データプライバシーに関するアドバイザリーサービス、新事業立ち上げ支援)

お問い合わせフォーム:https://www.datacurrent.co.jp/contact/

■CARTA MARKETING FIRMについて

「クライアントの事業を進化させる」

これが、私たちのミッションです。マーケティングの世界で創るべきは「価値」。ブランディングからデジタル/オフラインマーケティング・事業創造までワンストップで支援。その先に「人と未来の可能性」が拓かれていくと信じています。

私たちはマーケティングファームとして、顧客のマーケティング課題解決に努めるべく、デジタルマーケティングを中心に価値を提供してまいります。

お問い合わせフォーム :https://carta-marketing-firm.co.jp/contact/

本記事に関するお問い合わせは下記にて承ります。

株式会社DataCurrent

info@datacurrent.co.jp